透視

透視の詳細

血管造影以外の造影検査、透視検査を簡便に行えます。主な検査は術前術後消化管検査、人間ドック胃バリウム検査、胆道ステント挿入、胆道ドレナージ、小児科胃瘻交換、泌尿器科系検査、治療、処置。整形骨折整復などです。

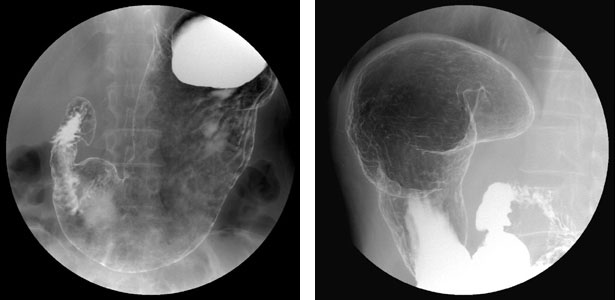

胃十二指腸造影(胃バリウム検査)

バリウムという造影剤を飲み、食道や胃、十二指腸などの内壁の様子を観察します。人間ドックや、食道・胃の精密検査などが対象となります。

バリウムを飲用する検査は、発泡剤も飲用し、胃を拡張し、胃のひだを伸展して検査する必要があります。

ゲップをすると拡張した胃が萎んでしまいます。

それを防ぐためにゲップを我慢していただきます。

万一ゲップしてしまっても、発泡剤を追加飲用して検査を続けることが可能です。

バリウムは粉末を水で溶いた造影剤です。

胃壁にバリウムを均一に付着させるために、検査台の上で体を回転していただきます。

検査が終了したら下剤をお渡ししています。バリウムは便秘を起こしやすいです。下剤を服用し水分を十分に摂っていただき早めに排泄されるよう心がけてください。

注)胃は、食べ物を腸へ送り出すためぜん動運動をしています。大きく収縮を繰り返すため、場合によっては検査に支障をきたします。そのため、検査内容によってはこの動きを抑制するための筋肉内注射を行うことがあります。

経皮的胆管ドレナージ(PTCD)

透視室7番で、消化器内科医により行われている治療です。

通常、肝臓で生成された胆汁は胆のうに貯留され、必要に応じて総胆管を通って十二指腸へと流れます。例えば総胆管などが狭窄を起こして胆汁の流れが滞ってしまうと、行き場をなくした胆汁が原因で黄疸が出てきます。このような場合、強制的に胆汁を排出する必要があります。この治療は、お腹の辺りから管を挿入して胆汁を体外に排出する目的で行われます。

まず超音波で、管を挿入する胆管を観察します。穿刺部位が決まったら局所麻酔を行い、超音波画像を見ながらゆっくりと針を進めていきます。胆管に到達したら、透視の画像を見ながら目的位置まで細くてしなやかな針金(ガイドワイヤー)を挿入します。このワイヤーが排液用の管を最終的に入れるための大事なレールの役目を果たします。透視画像で確認しながら排液用の管を挿入し留置します。

尿管ステント挿入術(ダブルJ)

透視室9番で、泌尿器科医により行われている治療です。

膀胱鏡とX線透視を使いながら尿管口からガイドワイヤーを進めてゆき、腎臓と膀胱をつなぐダブルJ型のステントを留置する手技です。尿路狭窄や尿管結石で尿が流れなくなった場所を開通させます。

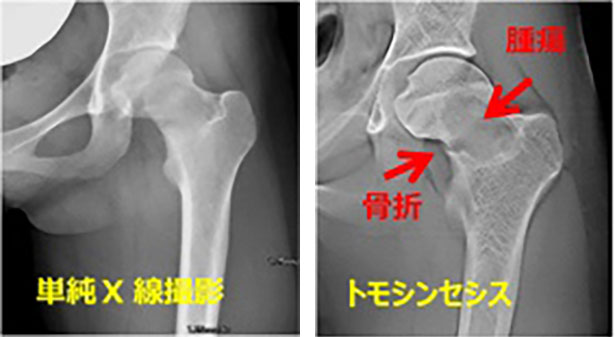

トモシンセシス

2016年6月よりトモシンセシス撮影が可能な最新鋭の透視装置を導入しました。トモシンセシス撮影は、断層画像が短時間で撮影できる最新の画像診断技術です。デジタル断層撮影とも呼ばれています。

最新画像診断技術「トモシンセシス」の特長

- 短時間で撮影ができること

- 被ばく線量が比較的少ないこと

- 金属による影響を受けにくいこと

- 画像が鮮鋭であること

- 当日検査や近日中に検査が可能なこと

主に、整形外科領域の骨折や腫瘍の診断、治療後の経過観察や消化器内科の胆道チューブ抜去の可否の診断に用いられます。

それ以外にも、呼吸器領域・耳鼻科領域・小児科領域など幅広く診断が可能な検査です。

その他の透視下検査

- ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影):内視鏡透視室

内視鏡によって、十二指腸に流入する胆管や膵管を逆行性に造影します。 - 胆道ステント挿入術:透視室7番

狭窄を起こした胆道にステントという金網製の管を装着し、開通させます。 - イレウスチューブ挿入術:透視室7番

腸閉塞を起こした患者さんに対し、鼻からチューブを挿入して症状を緩和します。 - 尿路ストーマ交換術:透視室9番

尿管皮膚瘻などを経由して透視下でカテーテルの交換を行います。 - 尿道膀胱造影:透視室9番

尿道から逆行的に造影剤を注入し、膀胱・前立腺・尿道などを観察します。 - 子宮卵管造影:透視室9番

子宮口から卵管に逆行的に造影剤を注入し、卵管の狭窄や閉塞などを観察します。